我已經老了,記憶越來越差,所以我覺得有些我還記得的事情我應該寫下來和大家分享。這些事情都不是什麼了不起的事情,絕對不是我在某年某月某日見到某某大人物的事,而是一些有趣的小事,這些小事也常常帶給我一些快樂。

美國大學常常都有一個專門為學生設立的天主堂,這種天主堂一概被稱為Newman Hall,主持的神父多半非常有學問。我在柏克萊念書的時候,舊的Newman Hall在校園內,後來學校要收回改為停車場,所以教會又在市中心找到了一個地方建造了一個新的教堂。

新教堂正式啟用當然有個彌撒典禮,我也去了,一開始進場的是主教和神父,沒有想到的是又有一批人進場,他們是大學的教授,我搞不清楚他們到底是甚麼樣的教授,有一位同學告訴我這是校內的大咖教授,如校長、副校長之流。他們是來觀禮的,可是一概全體都穿了博士服。我還是第一次見到穿博士服的教授進場,也使我感到在柏克萊做教授的尊嚴,即使天主教會也知道如何尊敬學者。

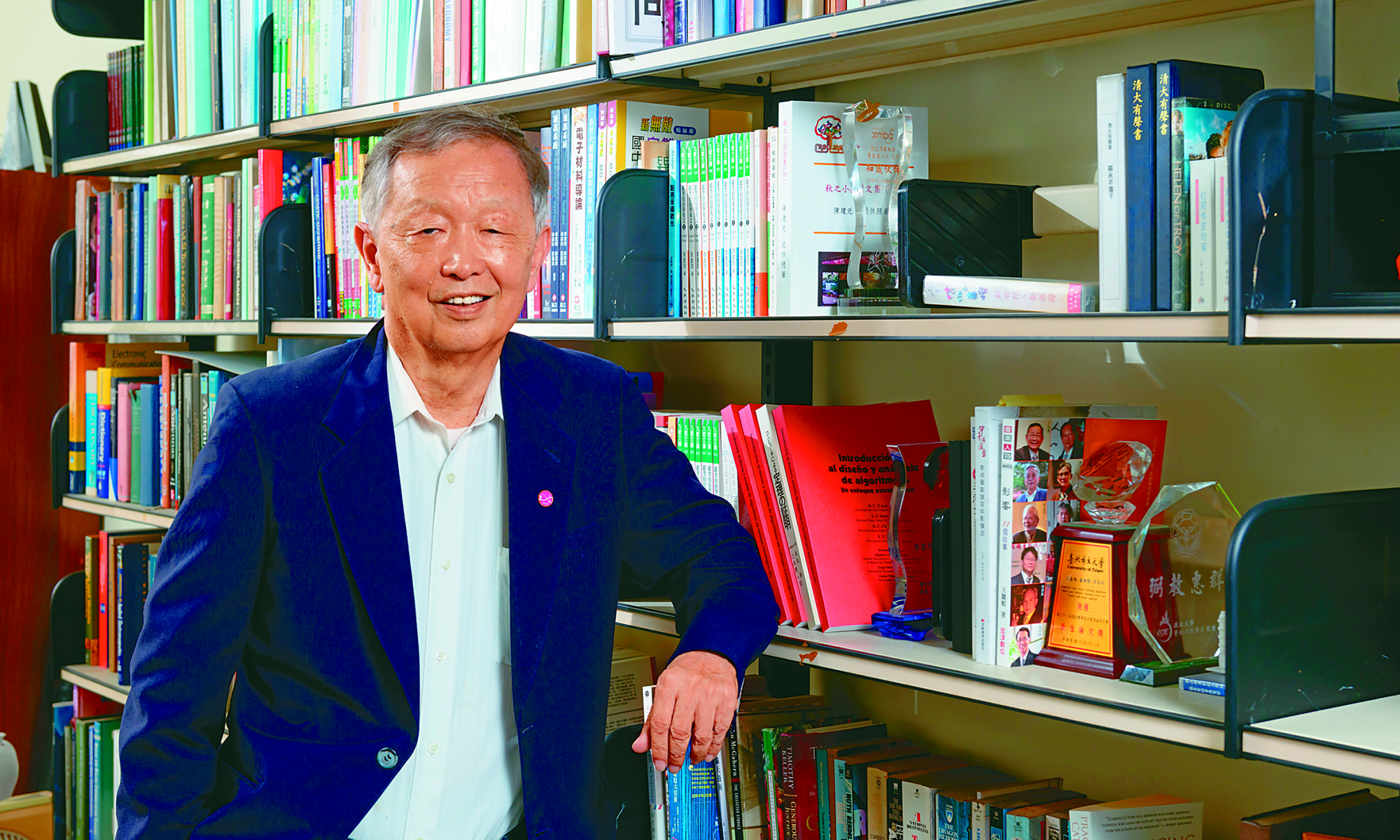

後來我在清大教書,也參加了畢業典禮,使我很高興的是我也可以是隆重進場的教授,而且穿了博士服。我記得很多認識我的學生看到我穿這種衣服覺得好好玩,因為我平常穿衣服極為馬虎。我後來做了靜宜大學的校長,畢業典禮的時候也有教授穿博士服進場的儀式,學生們好像非常喜歡看到這種情形。

在柏克萊還有一件事情,畢業典禮(或者我記錯了,是另外一個典禮)有教授進場的儀式,可是學校會很慎重地宣布教授群中第一個進場的教授是誰,這位教授每年都會變,他一定是學校中學術地位最崇高的一位。有一年第一位進場是趙元任教授,很多年輕人可能不知道趙元任教授是何許人也,有一首歌「叫我如何不想他」就是趙教授寫的。趙教授是一位著名的語言學家,當時他已經快退休了,可是在退休以前得到了這個榮譽,成為教授入場中的第一名,而且也發表一篇演講。

大學最重要的就是要尊重學術,我們都希望國家的大學能夠教導出好的學生,當然大學應該注重很多事情,可是最重要的莫過於將學術看得很重。我在柏克萊念書的時候一進去就是研究生,我覺得好過癮,因為我們研究生在系館內可以進入一間相當漂亮的房間休息,也有免費的咖啡可喝;可是大學部學生卻只能在一間房間裡吵吵鬧鬧。

當時美國發生了大規模的反戰運動,於是乎柏克萊校園首當其衝,校長為了要平息校園內的緊張情勢,在一個大操場裡面發表公開的演說。我記得非常清楚,當時的田長霖教授和其他的幾位要一起進場去聽,被人擋駕,理由是這個門只准有終身職的教授可以進場,還沒有得到終身職教授的必須從另外一個門進場。在美國一開始的教授是沒有終身職的,也就是說你如果學問不好學校就可以請你走路,一旦被認可為終身職教授你就不要擔心了,所以在一個大學裡面終身職教授是佔有特別地位的。

值得大家知道的是,田長霖教授當時還不是終身職教授,可是他扶搖直上,不久就成了加州大學柏克萊分部的校長。

還有一件事,在柏克萊如果你得了諾貝爾獎,我相信薪水一定增加了。還有一個好處,你不用擔心停車位了,有一個固定停車位是給你的。所以李遠哲院長當年是有停車位的,好過癮。

我在清華教書的時候,有很多學生,有一半是碩士生、一半是博士生,博士生都坐在桌子旁邊。有一位碩士生告訴我,他也坐在那張桌子旁邊,結果有一位博士生悄悄告訴他這是專門給博士生坐的,其實我從來沒有這種規定過,有這種規定也是因為學術上的尊嚴。當然了,畢業以後那些碩士生反而賺錢賺得多,因為很多博士生都做了教授,薪水遠遠比不上那些在大公司做到高級主管的人。